Dans l’objet que nous examinons et voulons faire avancer [1][1]Je remercie Peter Wagner de m’avoir incité à écrire en partie…, la « décolonisation des savoirs » il y a au moins quatre composantes ou axes principaux : la colonisation, les savoirs, la nation et l’inégalité institutionnalisée des sexes. Ces éléments pris ensemble peuvent être considérés comme un processus sans qu’aucun d’entre eux ne puisse être isolé. Ce processus est surdéterminé [2][2]Rappel à Althusser. On pourrait y ajouter quelques autres : la… dans ce sens où les éléments en question se constituent tous réciproquement, déterminant ainsi le plan social. Ce dernier comprend outre le social, les dimensions économiques, politique, culturelle etc. Ainsi l’idée de dépasser la colonialité des savoirs ouvre automatiquement sur la nécessité d’adopter une perspective plus large et de résister à tous les niveaux, dans toutes les sphères ainsi que dans tous les temps. Mais ce « tout » à quoi il faut résister est une « totalité » elle-même évolutive, classée généralement sous le concept fourre-tout de « globalisation ».

2Décoloniser les savoirs ne peut être qu’un but partiel bien que fondamental. Ce n’est pas un problème autonome. Il fait partie d’un complexe de problématiques qui renvoie à la modernité occidentale et à laconstruction de la nation. Pour décoloniser les savoirs, il faudrait comme minimum déconstruire l’origine nationale des savoirs et bien sûr des pouvoirs. L’enracinement national permet leur colonialité intrinsèque. « Décoloniser les savoirs » relève d’une démarche à long terme et infinie, qui n’est elle-même pas seulement d’ordre épistémologique, mais touche au-delà, tout dans l’univers des humains. Une telle démarche est politique, elle concerne la justice, l’économie, les rapports sociaux ; elle porte sur le passé, le présent et l’avenir. Elle requiert la relecture de toutes nos connaissances et la négociation équitable des conflits entre elles, entre les mémoires, entre les projets politiques. Elle bénéficie de la réforme des sciences, et en particulier des sciences humaines et sociales, qui est celle de déclarer son point de vue, ou bien la position du sujet [3][3]Depuis les théories féministes du XXe siècle à partir des…. Elle exige donc d’interroger le rapport établi sujet-objet ainsi que l’hégémonie en vigueur. Elle ne peut prétendre à liquider toute hégémonie sauf dans une très grande naïveté, mais juste à renégocier celle qui gère nos savoirs et notre rapport cognitif et sensoriel au monde. Les sujets revendiquant sont désormais reconnus nombreux même si la liste reste ouverte. On aura donc à pratiquer des choix et des concordances entre des scénarios, projets et visions multiples. Une telle démarche fait partie d’une révolution épistémologique déjà en cours et visant à dépasser non seulement les savoirs (post- et dé-) coloniaux mais aussi leurs conditions d’apparition. Les études subalternistes, postcoloniales et décoloniales n’en sont pas le seul support. Cette démarche ne peut être confinée au seul champ culturel ou cognitif.

3Décoloniser les savoirs serait encore un projet trop peu ambitieux par rapport aux décloisonnements et à la libération des savoirs multiples qui sont à l’ordre du jour. Ce serait encore un projet trop modeste vu la nécessité constante de les faire se côtoyer, se confronter, se concurrencer et se livrer bataille sans qu’il soit possible d’établir un point de vue surplombant qui en jugerait, ni un sujet connaissant irréfutable. « Décoloniser les savoirs », alors, ne pourra pas dégager de certitudes et ce sera dans l’insécurité cognitive et une pluralité non maîtrisable que nous devrons nous débrouiller.

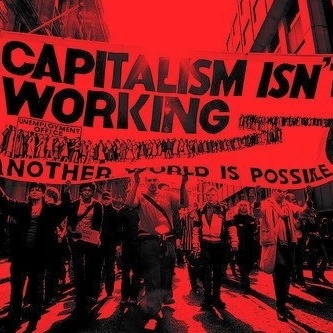

4Entreprendre de décoloniser les savoirs exigera avant tout de les dégager du carcan national qui les conditionne. Celui-ci repose sur la hiérarchie des sexes. Prétendre à quelque succès en la matière relève d’une révolution qui nous dégagerait de l’ordre capitaliste. Cet ordre vient de l’institutionnalisation des inégalités et de l’établissement du système colonial. Une telle révolution nous débarrasserait aussi de la « démocratie » vide de contenu, formelle et institutionnalisée qui désormais n’a que le capitalisme pour horizon, vers quelque chose de mieux. Elle ne saurait se satisfaire de remèdes correctifs mais s’engagerait dans la transformation [4][4]N. Fraser, « Égalité, identités et justice sociale », Le Monde… de la société, des rapports humains, des rapports avec la nature, de l’économie et de l’État.

5Nos savoirs sont certes fortement marqués par l’histoire coloniale ainsi que par le pouvoir qui a mis en marche les projets coloniaux (la colonialité de tout pouvoir [5][5]W. Mignolo, « Géopolitique de la connaissance, colonialité du…), mais leurs corollaires sont les rapports sociaux et politiques dans leur ensemble, aussi bien quand il s’agit d’un pays que quand il s’agit de rapports transnationaux. C’est bien l’État national qui est un État colonial. Le nœud historique du rapport entre nation et colonie (et la reproduction de la nation dans la colonie) se situe à la modernité qui creuse un grand fossé, une ligne abyssale, entre le haut et le bas de toute hiérarchie, non seulement de celle que nous appelons coloniale, et qui est certes l’une des plus pernicieuses. La modernité occidentale est aussi une condition épistémologique.

6Pour décoloniser les savoirs, il faut plus que de les faire évoluer depuis la condition coloniale qui les a formés. Il faut les libérer de l’institutionnalisation de l’inégalité des sexes et genres sur laquelle repose aussi bien la nation que l’État qui l’encadre et la reproduit. Qu’est-ce la nation, cette forme fondée dans et fondant l’inégalité des sexes et, par extension, les autres inégalités convenues ? La nation est aussi un crédit à découvert d’une valeur (la nation) que l’on compte réaliser plus tard mais qui n’est jamais accomplie, car toujours perfectible. Paradoxalement, l’inégalité codifiée renvoie à l’égalité de principe (non pas à une quelconque égalité réelle). Mais cette égalité de principe, bien que très importante car on peut y faire appel dans les luttes concrètes, est cependant en pratique limitée – dans la nation – à ceux qui sont de la même origine (imaginée, s’entend) : ce sont ceux qui sont nés du même et restent dans le même dans l’intemporalité sans cesse reconduite. La communauté (nationale) est ainsi « prédéterminée », bien qu’en principe ouverte. Son origine est représentée comme une dame (le monument à la nation) qui accomplit le dessein du père fondateur. « Nation » veut dire « naissance » en effet, d’où l’importance de l’inégalité cryptée des sexes [6][6]R. Ivekovi?, Dame Nation : nation et différence des sexes,…. Par définition, la nation exclut ceux qui ne lui appartiennent pas dans la circularité imparable de sa logique. Elle met en marche les mécanismes allant de la soustraction à l’immunisation (Esposito [7][7]R. Esposito, « Communauté, immunité, démocratie »,…) pour tenir les autres à l’écart. Faisant figure d’unité des « nôtres », elle exclut, soustrait, expulse tous les autres. Et, quand elle en inclut, c’est par exception et par un acte de naturalisation. Car en effet la nation se croit naturelle [8][8]D’où le terme aberrant de « naturalisation » pour ce qui…. Elle naturalise et essentialise les autres. L’existence des autres n’est pas naturelle. Elle est par extension une monstruosité. L’intrication de la nation avec l’État repose sur l’inégalité extrêmement codifiée des sexes. Ces formes se répandent dans le monde entier par le colonialisme, où elles ont à tenir compte d’autres hiérarchies qu’elles adoptent ou modifient, mais en général entretiennent. L’inégalité des sexes est une inclusion subordonnée fondamentale et universelle pour le moins depuis la modernité et dans la mondialisation. Elle rend possible toute la construction, aussi bien de la nation comme entreprise foncièrement inégalitaire, que de la projection dans la colonie (et postcolonie) de l’écart, de la distance, de l’abjection, de l’altérité, de la racialisation. Cette altérité, cette monstruosité produite est vitale à la survie de ce système ou tout se tient. Elle nourrit la forme nation depuis son apparition, l’État qui l’encadre ainsi que le système politico-économique qui est sa base matérielle. La condition d’asservissement et coloniale dans les continents colonisés est le revers de la médaille de la prospérité et des libertés produites à partir de la modernité en Europe.

7Il est nécessaire, dans cette optique, de s’en tenir à l’idée de multiples modernités alternatives même si celles-ci se croisent et se rejoindront de plus en plus dans la création du commun. La modernité occidentale n’est pas le modèle de toutes ni en tout. Les modernités asiatiques, par exemple, sont distinctives et diversifiées en particulier quand il s’agit de construire les concepts de sujet et de souveraineté : elles rechignent à les établir.

8La modernité occidentale édifiait une continuité triomphale entre l’antiquité et la modernité (supposées européennes), mais installait à la modernité une rupture insurmontable d’avec leur propre passé pour les autres continents. Comme le montre Boaventura de Sousa Santos, tout au long de cette fracture se constituera aussi l’une des grandes lignes abyssales de l’histoire où coïncident la hiérarchie des classes et celle des pays/des « cultures » formées au cours de la colonisation. Dans l’hégémonie cognitive occidentale (partie de son hégémonie politique) dont le résultat est un manque mondial d’égalité et de justice cognitives (entre autres injustices), il n’y a, pour ces autres modernes, aucune continuité reconnue. La seule continuité qui puisse leur être concédée avec leur propre production des savoirs est celle qui réside dans la particularité « non universalisable » ou l’exception. On les dit alors prémodernes. Ils accèdent à l’universalité moderne sous condition, sans auto-référentialité hégémonique et en passant par ceux qui les dominent. L’universalité imposée de la modernité d’origine occidentale (ou de certains de ses aspects) rend invisibles les modernités et les histoires alternatives et complémentaires. Celles-ci existent pourtant, que l’on choisisse ou non de perpétuer l’appellation « modernité ». Mais en parallèle et subrepticement, leurs propres modernités font leur chemin, enchevêtrées avec celle qui est universellement reconnue. Visibles à « qui sait ainsi [9][9]« Celui qui sait ainsi », formule pour introduire le savoir… ». « La modernité est aussi une idéologie, qui voit la modernité comme une rupture par rapport au passé. Mise en œuvre par la science, cette rupture consacre le principe du nouveau comme paradigme et fondation idéologique de la modernité [10][10]C. Gomes, « Evolutionism is dead ! ( …) New paths of the…. »

9Cette même rupture introduit, plus généralement, une plus grande profondeur de l’exclusion politique et un changement de paradigme en ce qui concerne les femmes, les populations colonisées, les pauvres et les différents : l’inclusion subordonnée (pour une part abusivement appelée « exclusion ») en formes diverses. La mise en place de ce « seuil » historique est la modernité, limite constituée en fonction d’un intérêt historique local (européen, celui des classes conquérantes), mais d’un intérêt qui est universalisé historiquement et pensé comme occidental. Aujourd’hui, nous sommes ensemble dans un monde aux contributions diverses et inégales, dispersées de manières irrégulières dans le temps. Il est impossible de reconstruire le monde comme si le colonialisme n’avait pas eu lieu, et la justice cognitive, politique, matérielle, sociale doit être tournée vers l’avenir. Vers la construction d’un monde commun avec des projets partagés et des revendications inégales.

10C’est à la modernité occidentale que les figures de la subjectivité et de la souveraineté se sont affirmées en Europe et en Occident, venant principalement d’un horizon monothéiste puis westphalien. Ce processus est aussi celui de la consolidation de la nation et de la prospérité ouverte par le capitalisme grâce à l’exploitation des colonies. Les figures de la subjectivité et de la souveraineté vont contribuer à construire la nation, le capitalisme, la prospérité européenne (y compris les idées modernes de démocratie) et à mouler les savoirs en la nation. Ce scénario semble aujourd’hui complètement inadéquat. Le dépasser vers un transnationalisme qui rendrait compte d’un pluralisme de points de vue sans regard surplombant et sans critères sûrs dans un nouveau plurivers sera nécessaire, même si inquiétant. Ce sera encore insuffisant : il s’agit désormais d’apprendre à vivre dans un monde sans garantie ni certitudes. Cela veut dire vivre dotés de responsabilité dans une existence proprement politique. Le politique de même que les savoirs doit être reformulé afin de ne plus être normatif. La modernité occidentale les a formés en correspondance l’un avec l’autre en reproduisant le modèle de la nation mais aussi le concert des nations avec leur hiérarchie et inégalité inhérentes entre les pays, issues de la colonie et de l’impérialisme dans un cadre capitaliste. Façonnés par l’État sous l’égide de la nation et au moyen de sa symbolique, les savoirs sous-tendent, soutiennent et reproduisent l’ordre social, économique et politique – depuis le régime des sexes jusqu’à l’ordre international. Le colonialisme fait partie de cette histoire, et les savoirs qui en sont issus, aussi [11][11]« Les savoirs » : http://www.reseauterra.eu/article1197.html ;…. On ne peut les penser en dehors de leur contexte social, politique, économique, historique ni, aujourd’hui, en dehors du phénomène des migrations ni de la crise, financière et autre, généralisée du capitalisme tardif.

11Mais les acquis du dégagement des savoirs de leur emprise nationale et coloniale sont fluctuants et jamais conclusifs, bien que se présentant en étapes nécessaires. Il s’agit d’une tâche infinie. Ils peuvent traîner dans le temps, se manifester avec retard, sauter des relais, se rattraper, se rejoindre et ne pas s’enraciner profondément. Car après tout, l’histoire des tentatives de défaire le cadre national des savoirs ou de les décoloniser est encore jeune, et surtout, elle est autoréférentielle. Ces acquis peuvent donc aussi devenir la proie de nouvelles idéologies ou « théories » (Naoki Sakai [12][12]N. Sakai, « Theory and Asian Humanity : on the question of…) universelles dans et hors les universités, au service de nouvelles hégémonies recomposées.

12Le seuil de la modernité occidentale et celui de 1989 convergent et sont nivelés depuis la fin de la Guerre froide en Europe. Historiquement et paradoxalement, ils deviennent aujourd’hui (au présent du passé) « contemporains » sans avoir jamais été simultanés. Nous subissons ainsi aujourd’hui un singulier aplatissement du temps et de la dimension historique. C’est particulièrement le cas de l’Europe, incapable de se construire avec son passé colonial en vue, mais incapable également de le nier ; de sorte à faire de ce déni une espèce de mauvais inconscient largement partagé. L’Europe n’a pas réussi à s’édifier non plus en prenant en compte l’Est. Europe de l’Est a été ressentie comme venant d’un autre temps, plutôt que d’être une modernité en parallèle, la modernité « socialiste ». Le schéma est le même pour les colonies, comprises elles aussi comme venant de la prémodernité et de la barbarie et non comme contemporaines. L’accomplissement du projet capitaliste (capitalisme réellement existant) a été, autant que celui du projet « socialiste » (socialisme réellement existant), un formatage du projet de la modernité. Dans aucun de ces deux cas de figure ou dans celui de l’histoire coloniale, l’Europe n’a encore été en mesure d’interpréter un ensemble partagé, social ou politique, pour en fabriquer une image et un projet d’elle-même. Elle reste ainsi une figure paradoxale à géométries variables selon ce à quoi on se réfère (l’Union européenne ou non). Elle est efficacement déroutante, ambiguë et confuse et peut servir n’importe quel les projets. C’est ce que nous appelons dépolitisation et désémantisation. L’unité de la communauté, du peuple ou de la nation qui intervient dans la compréhension collective de soi ne tient pas compte, à des degrés divers, des « autres ». Des autres aussi bien inclus qu’exclus. Pour cela, il faudrait de la traduction politique bien ciblée.

13Le seuil de la modernité occidentale, puis celui de la décolonisation dans les années 1960 et enfin celui de 1989 se rejoignent ainsi et s’aplatissent depuis la fin de la Guerre froide. Ils se « rattrapent » historiquement dans une contemporanéité paradoxale [13][13]R. Konstantinovi?, Filozofija palanke, Nolit, Belgrade, 1981 ;….

14Créer les conditions épistémologiques nécessaires à une nouvelle modernité plurielle et véritablement universelle (qui portera peut-être un autre nom) signifierait dépasser les lignes abyssales [14][14]B. De Sousa Santos, op.cit. par et dans les savoirs, et quant à leur constitution. Il s’agirait de surmonter ces mêmes lignes abyssales où l’inégalité et l’injustice cognitives seraient finalement vues comme faisant partie des inégalités et injustices sociales, politiques, économiques, culturelles. Il faudra alors forcer le coup par une avancée et un déplacement épistémologiques. Il le faudra même là où les lignes abyssales restent encore en place dans la vie matérielle, dans le travail, dans le rapport entre les sexes etc. L’univers des savoirs permet parfois d’imaginer et d’accélérer la mise en place de ce monde où ces frontières seraient dépassées. Mais c’est supposer le conditionnement et l’origine de nos connaissances, et accepter de s’y arracher par la critique et la déconstruction. Les savoirs doivent arriver à se déraciner de leur cadre national, des facteurs qui les formatent selon leur provenance ainsi que des hiérarchies disciplinaires et disciplinantes, complexes et normatives qui les façonnent. La recherche du gué pour passer les lignes de séparation rejoint alors celle sur les constructions alternatives d’autres savoirs, de savoirs différemment construits ou même construits en d’autres temps, ailleurs. Les savoirs existants ne seront pas perdus, mais réinsérés sous une nouvelle grille de lecture dans un nouveau projet politique et épistémologique.

15Une nouvelle épistémologie gardera les traces de ses généalogies multiples. La percée moderne dans ce domaine a vraiment été faite par les féministes, mais d’autres savoirs subalternes, des façons (post)modernes alternatives, décoloniales et non conventionnelles de la construction et du partage des savoirs ont toujours existé. Ces savoirs font partie du bien commun. Le but est de rendre une collectivité compréhensible à elle-même en une image qui correspond à son actualité et à ses projets politiques partagés ; une collectivité à la fois ouverte aux autres points de vue et à une collaboration sur des projets communs dépassant les identités. Cette image de soi pourrait être plus humble que celles cultivées par les grandes nations conquérantes, et plus apte à la convivialité. Elle apprendrait quelque chose des cultures de la dépossession de soi [15][15]R. Ivekovi? L’éloquence tempérée du Bouddha. Souverainetés et…, à condition que le politique ne soit plus un concept normatif.

16Depuis la modernité européenne, deux lignes se présentent : celle de la continuité concernant le modèle occidental, et celle de la discontinuité assignée à tous les autres s’ils souhaitent être modernes. De cette manière des concepts tels que l’humanisme, la démocratie, la théorie etc. ont été proposés comme universels à la planète entière sans que leur généalogie située soit mise en évidence. Ceci n’est pas simplement une imposture ; c’est aussi un réel processus historique qui résulte dans le fait que l’Occident est désormais partout, et ne peut plus être situé seulement à sa source. Désormais l’avenir de la planète dépendra surtout des autres.

17Les nouvelles complexités et acquis des nouveaux savoirs et leurs nouvelles manières de transmission sont ratées et passent inaperçues si, en essayant de les lire, nous maintenons inchangée « notre » seule et unique référence nationale et culturelle ainsi que l’unique généalogie d’un concept.